2022年8月15日

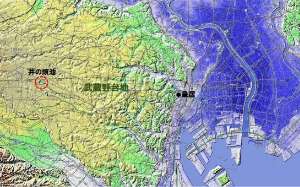

約3万4000kmの海岸線を持つ日本では、海岸に沿って大小の湖沼が分布する。下北半島の付け根に位置する小川原湖はその代表的な一つで、1980年に初めてここを訪れた私にとって、その後の湖沼研究の原点ともなった。

湖畔の宿で目覚めた朝、ヨシ原でさえずる野鳥の声を耳にしながら、湖面に浮かぶシジミ掻きの小舟をスケッチした。背後は、東北以北で最古級とされる縄文早期〜晩期の野口貝塚で、地面には大量のアサリやハマグリの貝殻片に混じって土器のかけらも多数見られた。縄文時代の小川原湖から現代に至るまで、このような豊な水産資源に恵まれてきたのは、湖岸・沿岸に水生植物や海草・海藻類が広く繁茂し、湖全体が淡水と海水の混じり合う汽水域となっていることと深い関係がある。

ところが、第二次大戦後から1960年代にかけては、かつて日本最大の汽水湖であった八郎潟をはじめ多くの海岸の湖沼で、食糧増産のための干拓が行われ、また1970年代以降、霞ヶ浦では「霞ヶ浦開発事業」によって湖水が淡水化された。小川原湖でも、1978年から始まった開発事業によって淡水化される計画であったが、情勢変化により1996年に淡水化は中止され、かろうじて汽水湖として残ったのである。

一方サロマ湖では、ホタテ養殖のために湖への海水流入が強化され、湖水はほぼ海水と同じ塩分濃度になっている。かつては、人も含めた生態系にとって多様な価値と機能を持っていた汽水湖であったが、20世紀後半は農地造成や水資源開発、水産養殖などが優先されてきたと言えよう。

しかし今世紀に入って、生物多様性条約やSDGs活動を背景に、汽水域の重要性が見直され、現在汽水湖として面積1位、2位の中海、穴道湖では、湖と人との関わりを取り戻し、汽水の恵みを持続的に活用しようと、特色ある取組みが始まった。私もその活動を興味深く見守り、たびたびここを訪ねてきた。今再び、この汽水の匂い立つ水辺で胸いっぱい深呼吸し、心と体をリフレッシュしたい。

平井 幸弘

ひらい・ゆきひろ駒澤大学文学部教授。1956年長崎県生まれ。東京大学大学院理学研究科地理学専攻博士課程単位取得。博士(理学)。専門は地形学・自然地理学。主な著作に「湖の環境学」(古今書院)、「ベトナム・フエ ラグーンをめぐる環境誌 −気候変動・エビ養殖・ツーリズム」(同)がある。