2026年2月2日

浮世絵は、「水」に満ちている。

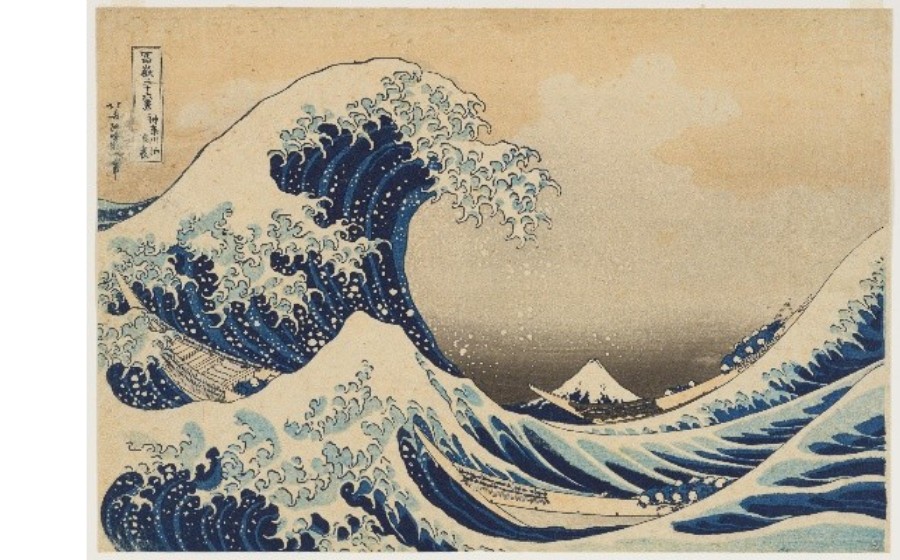

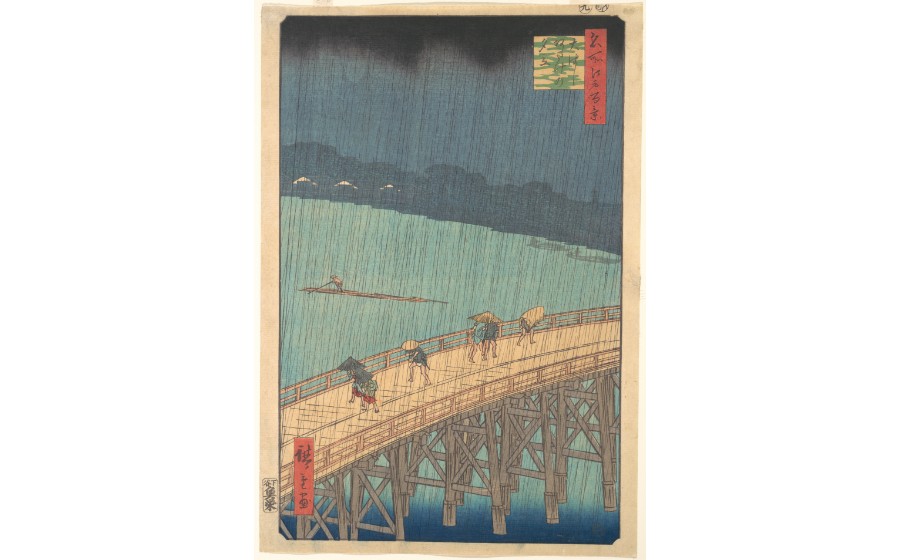

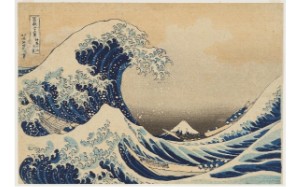

中でも大波を動的に表現した葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」【図1】や、雨中の景をスナップ写真のように切り取った、歌川広重の「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」【図2】などの錦絵(多色摺木版画)はよく知られている。これらはそれぞれ、作曲家のドビュッシーや画家のゴッホらに影響を与えた作品としても有名である。都市部や街道筋の景観を描いた浮世絵には、暮らしを支える河川や海などの様子が好んで選ばれており、水を豊かに表現するために青の配色にこだわった名品が多い。

例えば【図1】にも、植物性の藍の深い青色と、18世紀初頭にベルリンで開発された合成顔料の鮮やかなプルシアンブルーが併用されていることが知られている。異国文化との交わりで生じた「青の革命」とも言うべき試みは、新しい物好きの江戸っ子の心を捉えた。

憧れの役者やお洒落な女性、人気の名所といった先端の情報をリアルタイムに提供した浮世絵は、まさに江戸のメディアと言えよう。色鮮やかで美しい浮世絵版画は、やがて海をわたり、その愛好者は世界に広がっている。

19世紀後半に浮世絵が大量に輸出されると、欧米圏の人々がこぞって収集を始め、前述のように芳醇な水の表現に魅了された芸術家が多数登場する。まさに、浮世絵と水の景を介した国際的な文化交流と言えよう。

2025年のNHKの大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」には、版元の蔦屋重三郎を軸に多数の絵師や狂歌師らが登場し、現代の浮世絵人気に拍車をかけた。私も以前から、同局で放映中の5分番組『浮世絵EDO―LIFE』の浮世絵監修に携わっており、ドラマに関連した新作の企画にも関わった。

一枚の絵にこめられた情報を読み解く過程で、画中の登場人物や景観が、突如いきいきと動き出すように感じられることがある。本稿を機に、皆さまにも浮世絵に描かれた水に着目していただけると幸いである。

撮影者:本永創太 氏

藤澤 紫

ふじさわ・むらさき國學院大學文学部教授。国際浮世絵学会常任理事。博士(哲学)。専門は浮世絵を軸とした日本美術史、日本近世文化史、比較芸術学。近著に『めちゃくちゃわかるよ!浮世絵大図鑑』(著書・大和書房・2025年)、『イチから知りたい日本のすごい伝統文化絵で見て楽しい!はじめての浮世絵』(共著・すばる舎・2025年)、『楽しく脳活クイズで学ぶ浮世絵入門』(監修・小学館・2025年)など。NHK-BS・4K・Eテレ放映番組「浮世絵EDO-LIFE」の浮世絵監修、「くもんの子ども浮世絵コレクション 遊べる浮世絵」展の監修も務める。