定量化リスクに基づいた管路更新計画策定を支援

ハザード被害AI予測システム/断水エリア予測システム

岸 正蔵氏

■システム開発の背景

昨年発生した令和6年能登半島地震では断水が長期間におよび、また、昨今、大規模なものを含む漏水事故が各地で頻発しており、TVや新聞等でもこのことが頻繁に取り上げられてきていることから、水道管路の「老朽化対策」「耐震化」に対する社会的な関心が高まっています。

一方で、令和4年度の水道管路総延長約74万kmにおける管路経年化率(法定耐用年数40年を超えた管路の割合)は23.6%まで上昇した一方で、管路更新率は0.64%にまで下がってきており、管路の更新・耐震化はなかなか進んでいない現状にあります。

この原因として、水道管路のほとんどは埋設管路であるため、管路破損による断水のリスクの判断材料が乏しく、「どの管路が老朽化しているのか」「どの管路が地震等の自然災害で破損するのか」「管路の破損事故が発生した際にどこで断水が発生するのか」が分かりづらいといった課題がありました。

■老朽度AI評価システム(開発済)

こうした課題を解決するため、当社は、国内で初めて水道用鋳鉄管を製造してから130年以上培ってきた知見や蓄積してきたデータにAI技術も融合させて、水道管路の適切な維持管理や更新に資する新たなソリューションの開発に努めています。

そのうち、すでに開発済みであり、現在、全国の水道事業体でご活用いただいているソリューションとして、「老朽度AI評価システム」があります。

このシステムは、当社が長年蓄積してきた約6000件の管路の腐食データや埋設環境データに基づいた当社独自のAIモデルにて、事業体からいただいた管路データの分析・評価を行い、漏水事故率(件/年/km)として漏水リスクを定量的に算出するものです。同システムの精度検証結果からは、同じ更新率でも漏水件数をおよそ半分にできることが明らかになっています。

■ハザード被害AI予測システム(新開発)

そしてこのたび、新たに二つのシステムを開発し、今年5月からサービスの提供を開始しました。

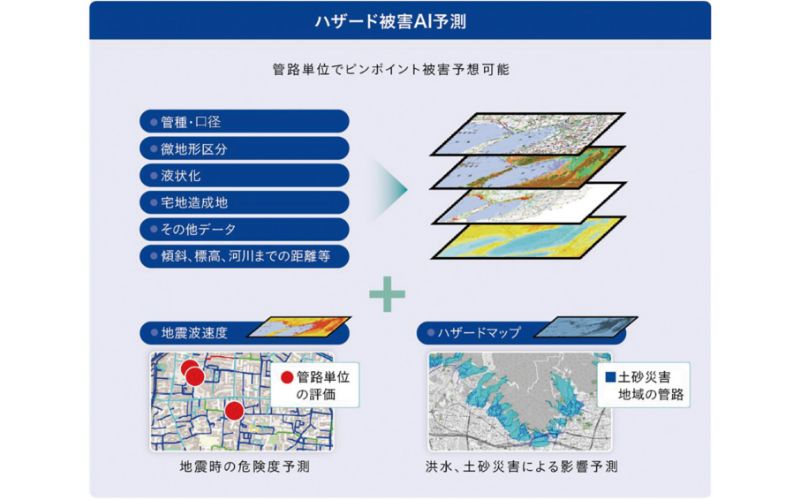

1番目は「ハザード被害AI予測システム」です。

これまでも、地震時の管路被害を予測する手法はありましたが、給水区域を250mメッシュで区切り、管種・口径や土壌、想定される地震動等で推定するものが主なものでした。しかし、そのメッシュの中には実際の地震動で被災する確率が低い管路が含まれてしまうなど、メッシュの中の管路の被害率にはバラツキがあるため、精度上の課題がありました。

それに対し、今回のシステムは、管路単位にてピンポイントで被害率を算出でき、より効果的な管路更新計画の策定を可能にするものとなっています。

また、被害の度合いの予測に関しても、これまでの手法では考慮されてこなかった地盤境界や管路形態といった要素を多く取り入れて、当社が保有する大規模地震時における管路被害調査データや地震時の管路の挙動実験データを機械学習させることにより、独自のAI予測モデルを構築し、これにより予測精度を従来手法の3倍以上に向上させました。

さらに、自治体が整備したハザードマップ等のデータを組み合わせることで、従来手法ではカバーしていなかった洪水や土砂災害に対する管路被害の予測も可能になります。

■断水エリア予測システム(新開発)

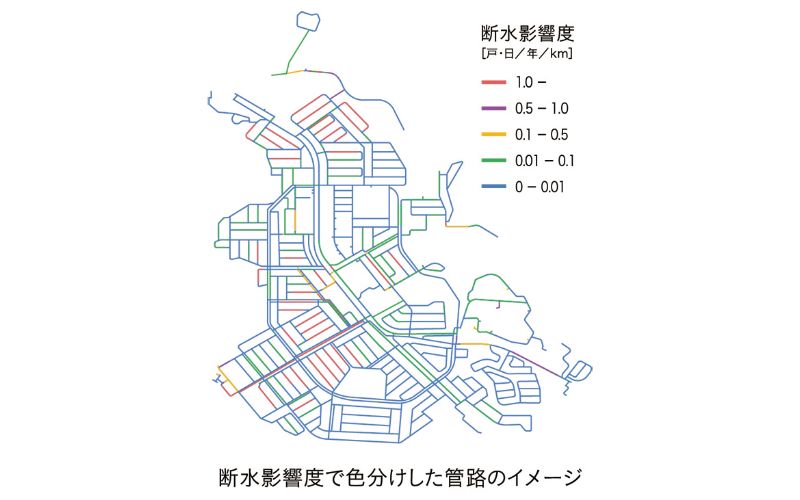

2番目は「断水エリア予測システム」になります。

水道管路に被害が生じた際の断水エリアや断水戸数の予測は、特に管路が複雑に入り組む管網部では、時間帯等によって流向や流量が複雑に変化するため、これまでの手法では困難であり、管路被害による市民生活への影響・リスクも定量化しづらいという状況にありました。

これに対し、当社ではグループ会社の管総研が提供する管網評価支援システム「PIPE−Next」等による水理計算・管網解析による水の流れの変化の予測結果に加えて、地震時の管路の破損においては「ハザード被害AI予測システム」を、平常時の老朽化による破損においては「老朽度AI評価システム」を組み合わせることで、平常時と地震時それぞれの断水戸数を予測することができる「断水エリア予測システム」を開発しました。

また、漏水事故が生じた際の断水リスク・社会的影響は、これまでは定量的なものとしてはなかなか出しづらいものがありました。今回のシステムでは、(戸数×日数/年/km)からなる独自の指標である「断水影響度」を管路ごとに算出することにより、その管路が実際に断水した際の市民生活への影響、市民の方が水を使えなくなることによる不自由さを地震時、平常時それぞれにおいて定量的に示すことができます。

この「断水影響度」を参考にしていただき、管路更新の優先順位付けを行うことにより、同じ予算でも実際の断水被害をより低く抑えることができる効率的な管路更新計画を策定することが可能になります。また、市民や議会にも管路更新事業の推進による断水リスクの低減を定量的にお示しできるというメリットもあるものと考えています。

■「管路更新計画策定支援システム」パッケージとしてサービス提供

管路更新の実施計画案の策定に当たっては、当社の「自動工区割システム」を合わせてご活用いただくことにより、従来、作業時間が多くかかっていた工事区間の設定作業(工区割り)について、年度・路線ごとの予算を考慮した工区割りを自動でシステムが行うとともに、工区ごとの更新優先順位付けもシステムが行うため、より更新の効果が高い計画を効率的に策定することができます。

当社では、今ご紹介した三つのシステムを組み合わせた「更新計画策定支援システム」パッケージでのご提供も行っていく予定です。

この「更新計画策定支援システム」に関して、とある事業体の実管路でシミュレーションを実施させていただいたところ、「老朽度AI評価システム」に基づいた管路更新を行うことで経年順に管路を更新する場合と比較して事故件数はおよそ3分の2に、また「断水エリア予測システム」に基づいた管路更新を行うことで経年順に更新する場合と比べて断水戸数が約半分になるとの結果が出ております。

本システムによるサービスは、当社および管総研が水道事業体の皆さまから業務受託し、本システムを活用した診断・予測結果をご提供させていただく形を想定しています。

当社では、ほかにも「クボタスマート工事システム『PIPROFESSOR』」をはじめ、さまざまなシステムを開発しております。管路の課題で何かお困りの際には、ぜひ当社へお声がけいただけましたら幸いです。

ギャラリー(画像はクリックで拡大表示されます)

出展企業一覧

企業名をクリックして詳細情報をご確認ください。