経済性と安全性を両立した基本設計

長年の知見に基づく将来性を見据えた提案

横川 貴大氏

■積み重ねた知見を強みに

令和6年能登半島地震や八潮市での道路陥没事故を受け、上下水道について報じられる機会がこれまでにないほどに増えています。最近では、京都市で発生した漏水事故などを通じて、老朽化が進む水道インフラへの社会的関心も一層高まっていると感じています。水道に関する問題は、水道事業に携わる関係者だけのものではなく、市民の安全や生活に直結する公共的なテーマとして認識が高まりつつあります。

こうした中、上下水道を専門とするコンサルタントとして、長年にわたり事業の発展に尽力してきた当社においても、より将来性を見通した提案が求められています。中小規模の事業体を主な対象として、上下水道事業の事業計画から配管の設計、施工管理まで幅広く関わる中で、経験と実績を積み重ねながら高い専門性を培ってきました。こうした知見を生かし、山積する課題の解決に貢献していくことが私たちの使命であると考えています。

特に最近では、老朽化の進行に伴い、管路の更新が急務とされる一方、限られた財源の中での経済性と、水供給を守り続ける安全性の両立が求められています。この二つを両立する要となるのが設計の精度にあるのではないかと考えています。設計が甘ければ工事の中断や設計の変更が生じ、工期やコストが膨らむ恐れがあります。調査不足による地下埋設物などの見落としなどは、安全面にも影響を及ぼします。そのため、事前の現地調査を徹底し、関係機関との綿密なすり合わせを通じて、問題のない設計を初期段階から計画していくことが極めて重要になります。

近年では、過去に設計を担当した事業体から再びご依頼をいただくケースも増えています。そのような場合は、過去に担当した際の当時のデータに基づき、現状を的確に把握した上で、より適切な設計を提供することができます。また、初めて受注した事業体に対しても、当社がこれまでに蓄積してきた豊富な経験に基づき、幅広いニーズに対応できる体制を整えています。こうした長年の知見は、設計の精度と効率性を支える重要な基盤となっており、当社の強みの一つでもあります。

■将来を見据えたインフラ整備

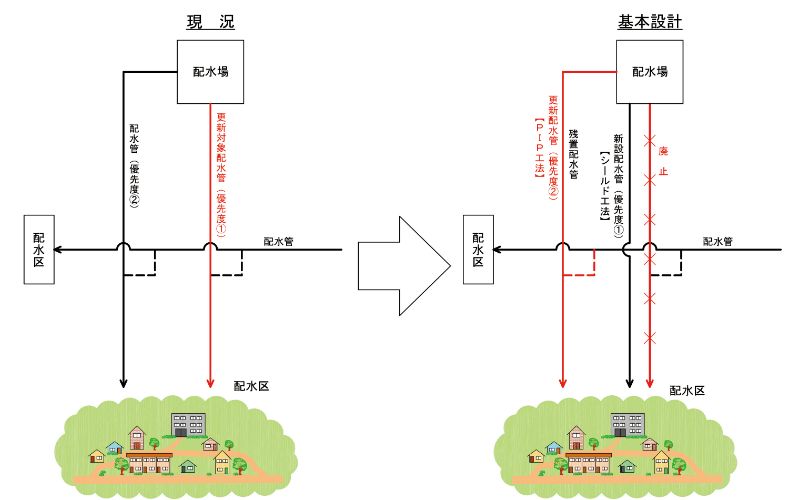

管路の設計における基本設計は、現場の制約や将来的な需要予測などを踏まえた、全体を俯瞰するための指針として重要な役割を果たします。これまでにも、管路の更新が困難な現場において、関係機関や発注者との綿密なヒアリングを通じて最適なルートを検討しつつ、更新に係る上位計画の見直しの提案により、経済性と安全性を両立させた事例があります。

該当事例は、住宅密集地に埋設された口径800mmの大口径管路の更新設計を行った際、狭隘な道路環境や地下埋設物の輻輳、通行規制など、数多くの問題を抱えていました。事前調査の結果、管路の更新や移設が一筋縄ではいかないことが明らかになり、後に控える大口径管路更新も考慮する必要があると考え、管路の更新に係る上位計画の見直しを図りました。従来の計画では当該管路の更新を優先的に実施することになっていましたが、後に控えていた大口径管路を先行して更新を行うことで、大口径管路の更新スペースを確保しつつ、当該管路をパイプインパイプ工法で更新することにより、周辺地域一帯の安全性を確保しながら、シールド工法などの大規模な工事を避け、経済性を配慮した設計としました。加えて、直線部と曲管部で異なる管種を使い分け、コストを抑えながら性能も確保する工夫を施しました。

また、詳細設計においては、通常の地中配管だけでなく海底横断管のような特殊なケースの設計も行っております。当該設計では、海上保安庁や港湾管理者など、地中配管の設計とは異なる関係機関との調整が必要となります。また、工業用水であったことから、発注者と供給企業の橋渡しを担い、関係者の合意形成とともに技術的な課題を一つひとつ解決していきました。

当社では、設計を行う際に今まで培ってきた経験を基に業務内容ごとに業務手順を体系化しており、クリティカルパスを定めることで、業務の遅れを最小限にし、検討時間を増やすことで設計精度の向上に励んでいます。これにより、設計者全員が同じ精度で仕事を進めることができ、また各工程で必要な資料や手続き、調査の段取りを可視化し、初めての現場でも属人的な判断に頼らず、設計の精度を確保することが可能になります。

設計の目的は単なる図面作成ではなく、将来を見据えたインフラ整備にあります。人口減少や需要の変化といった社会的背景を踏まえ、管路の口径をダウンサイジングしたり、施工可能性を現場調査の段階から検証したりする姿勢が、基本設計や詳細設計には強く求められています。

■技術者の専門性を守る

現在、多くの水道事業体が抱える課題は、管路や施設の老朽化だけにとどまりません。高度経済成長期に整備した水道施設の老朽化が進む中、人口減少に伴い事業体の職員数も減少し、老朽化に対して更新が追いつかない状況となりつつあります。こうした中で、当社のような上下水道を専門とするコンサルタントとしては、安全性を維持しつつ設計効率を上げることが今後の大きなテーマとなってきます。

当社では、こうした背景を踏まえ、設計業務の効率化に向けた新しい技術の導入も進めています。例えば、AI技術などを活用して会議内容を整理・要約することで、議事録作成の時間短縮を図り、数多くある論文の中から業務に当てはまる論文を収集するなど、設計者が本来の業務に集中できる体制づくりを進めています。

AIによる支援はあくまで補助的なものであり、最終的な判断や提案は技術者自身が担うべき領域です。だからこそ、人がやるべきこととAIに任せられることを明確に分けながら、技術者としての専門性や判断力を守っていく取組みが重要となると考えています。

インフラの持続性を支えるためには、技術力の確保が欠かせませんが、それだけでは不十分ではないかと感じています。公共の利益のために何を提案できるか、次世代を見据えた設計とは何かを問い続ける姿勢が、これからの水道設計に求められています。業務仕様にとらわれることなく、水道事業の課題解決に向けてプラスアルファの価値を提供し続けられる存在でありたいと考えています。

ギャラリー(画像はクリックで拡大表示されます)

出展企業一覧

企業名をクリックして詳細情報をご確認ください。